行政書士

神永 直樹

誰に相談したらよいかわからない悩みの相談相手として、トラブルを未然に防ぐことで、地域で孤独を感じたり、孤立したりすることなく、誰しもがコミュニティの一員であることを実感できる地域作りをサポート。

[相続手続き業務]

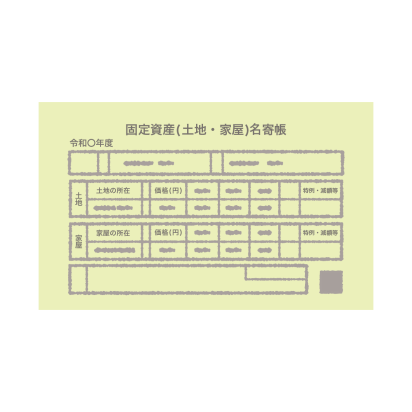

名寄帳は被相続人が所有している不動産を一括で確認できる便利な書類です。本記事では、名寄帳の基本的な説明から取得方法、確認時のポイントまで、初心者にも分かりやすく解説します。相続時に不動産を把握するための重要な手段として、名寄帳の活用方法を理解しましょう。

目次

名寄帳とは、土地や建物など固定資産税が課税される不動産について、所有者ごとに一覧化された記録です。この帳簿は各市区町村が管理しており、特定の人が所有する不動産の全体像を一目で確認できる便利なツールです。特に相続手続きの際には、被相続人がどのような不動産を所有していたのかを確認する目的で活用されます。

名寄帳は、固定資産税の課税情報をもとに作成されています。ただし、課税対象でない不動産は記載されないため、これだけで所有物件を完全に把握できるわけではありません。それでも、効率的に不動産の情報を取得できる点が名寄帳の魅力です。

名寄帳は、相続手続きを進める際に非常に役立つ書類です。被相続人が所有している不動産の情報を一括で確認できるため、遺産分割協議や相続税の申告時に大きな助けとなります。不動産の分布や種類が明らかになることで、手続きの効率が向上します。

相続時には、すべての不動産を正確に把握することが重要です。これを怠ると、後になって新たな財産が見つかる場合があり、手続きが複雑化する可能性があります。名寄帳を利用することで、このようなリスクを回避できます。

名寄帳は原則として不動産の所有者やその相続人が請求できます。取得にあたっては、本人確認書類や相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)が必要です。また、手続きには申請書の記入や手数料の支払いが伴います。

名寄帳は各市区町村の役所で管理されています。多くの場合、窓口や郵送での請求が可能です。自治体によって手続き方法や必要書類が異なる場合もあるため、事前にホームページなどで確認しましょう。

名寄帳に記載される情報の範囲は、市区町村によって異なる場合があります。請求した自治体以外の不動産は含まれないため、必要に応じて複数の自治体に請求を行う必要があります。

名寄帳の情報は必ずしも最新とは限りません。不動産の売買や名義変更が反映されていない場合もあるため、登記簿謄本などと併せて確認するとよいでしょう。

名寄帳は、被相続人が所有する不動産の全体像を把握するために重要な書類です。特に相続手続きにおいて、不動産の分布や種類を正確に確認できる点で大きな役割を果たします。取得には、自治体ごとの手続き方法や必要書類を事前に確認することが欠かせません。また、登記簿謄本などと併せて情報を照らし合わせることで、手続きの精度を高めることができます。名寄帳を活用して、円滑な相続手続きを進めましょう。

名寄帳はどのような場面で活用されますか?

名寄帳は主に相続手続きの際に使用されます。被相続人が所有していた不動産の全体像を把握するために役立ち、遺産分割協議や相続税の申告に欠かせない資料です。

名寄帳を取得するにはどのような書類が必要ですか?

取得には本人確認書類や、相続関係を証明する戸籍謄本などが必要です。具体的な書類は各自治体の窓口で確認してください。

名寄帳の情報は最新のものが記載されていますか?

名寄帳の情報は固定資産税の課税基準日を基に作成されるため、必ずしも最新とは限りません。最新の所有者情報を確認する場合は、登記簿謄本も併せて確認するのが良いでしょう。

名寄帳はどのように請求できますか?

名寄帳は市区町村の窓口または郵送で請求できます。一部の自治体ではオンライン請求も可能です。自治体ごとに手続きが異なるため、事前に確認することをおすすめします。

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。

専門スタッフが丁寧に対応いたします。

対応地域

神奈川県(川崎区)・東京都・その他全国オンライン対応